毎度、中山さんです。

さてさて、お次は平安神宮。

平安神宮

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動:

案内、

検索

平安神宮(へいあんじんぐう)は、

京都府京都市左京区にある

神社である。旧

社格は

官幣大社、

勅祭社。現在は

神社本庁の

別表神社。

歴史 [編集]

1895年(明治28年)

3月15日に平安遷都1100年を記念して京都で開催された

内国勧業博覧会の目玉として

平安京遷都当時の

大内裏の一部復元が計画された。当初は実際に大内裏があった千本丸太町に朱雀門が位置するように計画されたが、用地買収に失敗し、当時は郊外であった岡崎に実物の8分の5の規模で復元された。博覧会の後は、建物はそのままに、平安遷都を行った

天皇であった第50代

桓武天皇を祀る神社として創祀された。

皇紀2600年にあたる

1940年(昭和15年)に、平安京で過ごした最後の天皇である第121代

孝明天皇が

祭神に加えられた。平安神宮では、京都を守る

四神の御守が授与されている。

1976年(昭和51年)

1月6日、

火災(

平安神宮放火事件)が発生し

本殿・内拝殿など9棟が炎上、焼失した。創建が比較的新しかったことから文化財指定を受けていなかったため、国からの

補助金が見込めなかったが、全国からの

募金により3年後に再建された。この火災は、後に

新左翼活動家

加藤三郎の犯行であることが判明した

[1]。

社殿 [編集]

社殿は平安京の大内裏の正庁である

朝堂院(

八省院)を縮小(長さ比で約8分の5)して復元したものである。大きく赤く光る朱色が特徴的な正面の門は、朝堂院の

應天門を模している。その内側の左右の殿舎は

朝集堂の再現である。拝殿は朝堂院の正殿である

大極殿(左右には蒼龍楼と白虎楼が付属する)を模している。

基本的にはこれらの建築様式は、

平安時代後期(

11 –

12世紀)の第3次朝堂院を再現したものとなっている。ただ、大極殿と応天門の間には本来は

会昌門と

朝堂12堂が存在し、応天門の左右には翔鸞楼と栖鳳楼という楼閣が付属していたが、これらは平安神宮では復元されていない。また、平安神宮の社殿の瓦はすべて

緑釉瓦となっているが、近年の研究によると平安時代の大極殿では軒先と棟部分だけにしか緑釉瓦は使われていなかったと推定されている。

2010年12月、大極殿など6棟が国の

重要文化財に指定された。

参道の

大鳥居は24.2

mの高さがあり、国の

登録有形文化財に登録されている。

敷地面積は約10,000

坪の

日本庭園である「

平安神宮神苑」を含め、約20,000坪ほどある。神苑は

明治から

昭和にかけての名

造園家である7代目・

小川治兵衛(植治)が20年以上かけて造った名園で、国の

名勝に指定されている。

琵琶湖疏水から水を引き入れており琵琶湖では外来魚のために見かけることが出来なくなった

イチモンジタナゴが生存していることが確認されている。神苑には

人里には少ない

カワセミや

オオタカなどの鳥類や、甲羅に草を生やす

ミノガメ、日本では非常に珍しい

ミナミイシガメなどが棲息している。

祭事 [編集]

創建を記念して、平安京遷都の日である

10月22日に

時代祭が行われるようになった。

文化財 [編集]

- 重要文化財

- 登録有形文化財

- 額殿

- 斎館

- 神楽殿

- 神門翼廊

- 西祭器庫

- 西神庫

- 西門及び西外廻廊

- 大鳥居

- 東祭器庫

- 東神庫

- 東門及び東外廻廊

- 透塀及び後門

- 内廻廊

- 南歩廊

さて、これをふまえて見てみぃ。

おみくじの華が満開。

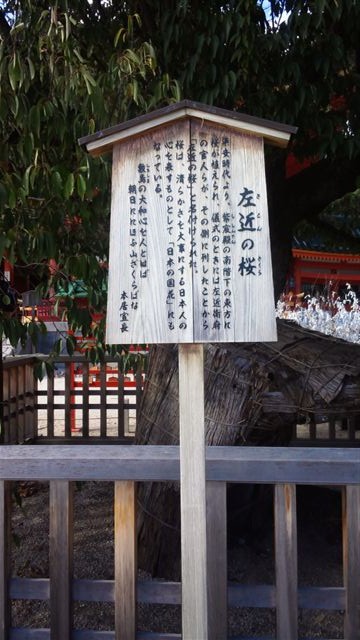

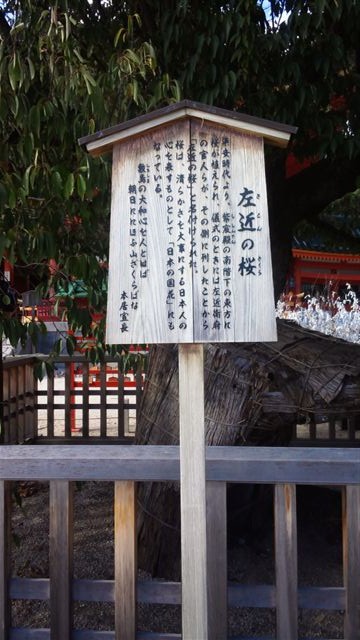

左近桜

左近桜(さこんのさくら)は、平安京の内裏にある

紫宸殿正面の階段から見て左にあった桜の樹。

右近橘に相対した。左近桜という名称は、殿上で儀式のあるときこの桜の方に左近衛の

陣を敷いたことによる。南殿の桜ともいう。

もとは

梅の樹で

桓武天皇の平安京

遷都のときに植えられたが、

承和年間(834年-847年)に枯死したため、

仁明天皇のときに梅の代わりに桜を植えた

[1]。

貞観年間(859年-876年)に枯れたが、その根から生じた芽を坂上滝守が勅命で培養し、ふたたび枝葉が盛んになった。

天徳3年(

959年)9月、内裏焼失のとき桜も焼けたため、内裏造営におよんで、

重明親王の家の吉野桜(

ヤマザクラと考えられる

[1])を移植し、

康保元年(

964年)11月、同2年(

965年)正月の2回にわたり改栽した。その後しばしば焼け、

堀河天皇のときに植えたものが最後となった。

現在の

京都御所にも古式に則って再建されたものが伝わっている。

ウィキペディアより。

山にハゲがあるやろ。

わかる?

あそこが、『大』て書いてあるのよ。

Do You Know daimonji yaki?

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

2007年 当日の様子はこちら |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| 8月16日夜、夏の夜空にくっきりと浮かび上がる、「五山の送り火」は、祇園祭と並び京都の夏を彩る風物詩として全国的にも有名です。「五山の送り火」は東山如意ヶ嶽の「大文字」がもっともよく知られ、ほかに松ヶ崎西山・東山の「妙・法」、西賀茂船山の「船形」、金閣寺付近大北山(大文字山)の「左大文字」及び嵯峨仙翁寺山(万灯籠山・曼荼羅山)の「鳥居形」の五つを指します。

(以前には「い」(市原野)、「一」(鳴滝)、「竹の先に鈴」(西山)、「蛇」(北嵯峨)、「長刀」(観音寺村)なども点火されていましたが、早く途絶えたといわれています。)

一般的に送り火そのものは、盆の翌日に行われる仏教的行事であり、再び冥府(冥府・死後の世界)に帰る精霊を送るという意味をもつ盆行事の一形態で、この行事が一般に広く行われるようになったのは、仏教が庶民の間に深く浸透した中世-室町時代以降であるといわれています。 五山のそれぞれの山にそれぞれの歴史が伝えられていますが、その起源には平安初期、室町中期、江戸初期ではないかと、さまざまな俗説がありますが、どれ一つとして明らかな説はなく、確かな記録も残されていません。

それは「五山送り火」が宗教的行事でありますが、地元の人々によって始められ、受け継がれてきたため、記録にとどめられなかったのではないかとも考えられています。そして現在も「送り火」は地元の人々や、ボランティアの皆さんによって支えられ、数百年という歴史が民間で受け継がれている行事なのです。

|

|

|

毎年8月16日点火大文字・・・午後8時 松ヶ崎妙法・・・午後8時10分 船形万燈籠・・・午後8時15分

左大文字・・・午後8時15分 鳥居形松明・・・午後8時20分

(雨天、強風等の気象条件により時間が前後することがありますが、概ね各山とも上記時刻から約30間灯される予定です)

|

|

|

このホームページは、五山送り火の各保存会(五団体)の資料を京都五山送り火連合会として紹介したものです。 |

|

ハイ、これで平安神宮とおさらば!

京都ともおさらば。

ここから今夜の宿、大阪に向かう。

連れが住んでいて、家族ぐるみで御付き合いしている。

baibaikin

大極殿を模した外拝殿

大極殿を模した外拝殿

おみくじの華が満開。

おみくじの華が満開。

左近桜(さこんのさくら)は、平安京の内裏にある紫宸殿正面の階段から見て左にあった桜の樹。右近橘に相対した。左近桜という名称は、殿上で儀式のあるときこの桜の方に左近衛の陣を敷いたことによる。南殿の桜ともいう。

もとは梅の樹で桓武天皇の平安京遷都のときに植えられたが、承和年間(834年-847年)に枯死したため、仁明天皇のときに梅の代わりに桜を植えた[1]。

貞観年間(859年-876年)に枯れたが、その根から生じた芽を坂上滝守が勅命で培養し、ふたたび枝葉が盛んになった。

天徳3年(959年)9月、内裏焼失のとき桜も焼けたため、内裏造営におよんで、重明親王の家の吉野桜(ヤマザクラと考えられる[1])を移植し、康保元年(964年)11月、同2年(965年)正月の2回にわたり改栽した。その後しばしば焼け、堀河天皇のときに植えたものが最後となった。

現在の京都御所にも古式に則って再建されたものが伝わっている。

ウィキペディアより。

左近桜(さこんのさくら)は、平安京の内裏にある紫宸殿正面の階段から見て左にあった桜の樹。右近橘に相対した。左近桜という名称は、殿上で儀式のあるときこの桜の方に左近衛の陣を敷いたことによる。南殿の桜ともいう。

もとは梅の樹で桓武天皇の平安京遷都のときに植えられたが、承和年間(834年-847年)に枯死したため、仁明天皇のときに梅の代わりに桜を植えた[1]。

貞観年間(859年-876年)に枯れたが、その根から生じた芽を坂上滝守が勅命で培養し、ふたたび枝葉が盛んになった。

天徳3年(959年)9月、内裏焼失のとき桜も焼けたため、内裏造営におよんで、重明親王の家の吉野桜(ヤマザクラと考えられる[1])を移植し、康保元年(964年)11月、同2年(965年)正月の2回にわたり改栽した。その後しばしば焼け、堀河天皇のときに植えたものが最後となった。

現在の京都御所にも古式に則って再建されたものが伝わっている。

ウィキペディアより。

山にハゲがあるやろ。

わかる?

あそこが、『大』て書いてあるのよ。

Do You Know daimonji yaki?

山にハゲがあるやろ。

わかる?

あそこが、『大』て書いてあるのよ。

Do You Know daimonji yaki?

ハイ、これで平安神宮とおさらば!

京都ともおさらば。

ハイ、これで平安神宮とおさらば!

京都ともおさらば。

ここから今夜の宿、大阪に向かう。

連れが住んでいて、家族ぐるみで御付き合いしている。

baibaikin

ここから今夜の宿、大阪に向かう。

連れが住んでいて、家族ぐるみで御付き合いしている。

baibaikin