2013.01.27

毎度、中山さんです。

あぁ~、昨日の投稿と同じスタイルになっちまった・・・

寒い。

気温3℃、外出です。

外回りに行ってきます。

おぉ~、

フェラーリ458発見。

まぁ、東京でフェラーリ、別に珍しくないけどな。

このオーナーさん、レッドじゃなくあえて白。

せんすいいね~

かっこいいじゃん。

間違いなく金持ちだね。

寒い。

気温3℃、外出です。

外回りに行ってきます。

おぉ~、

フェラーリ458発見。

まぁ、東京でフェラーリ、別に珍しくないけどな。

このオーナーさん、レッドじゃなくあえて白。

せんすいいね~

かっこいいじゃん。

間違いなく金持ちだね。

フェラーリ458イタリアについて

458イタリア (Ferrari 458 Italia)は、イタリアの自動車メーカー、フェラーリのミッドシップスポーツカー。

車名の458は4.5Lのエンジン排気量と8気筒を表す。

イタリアの文字はルカ・ディ・モンテゼモーロが458の持つ高度な品質、創造性、スタイリングに敬意を表しフェラーリの祖国

イタリアの名前を付けたものである。

発売当時の税込み価格は、本国イタリアで19万7,000ユーロ (約1,910万円)、日本では2,830万円。

フェラーリ458イタリアについて

458イタリア (Ferrari 458 Italia)は、イタリアの自動車メーカー、フェラーリのミッドシップスポーツカー。

車名の458は4.5Lのエンジン排気量と8気筒を表す。

イタリアの文字はルカ・ディ・モンテゼモーロが458の持つ高度な品質、創造性、スタイリングに敬意を表しフェラーリの祖国

イタリアの名前を付けたものである。

発売当時の税込み価格は、本国イタリアで19万7,000ユーロ (約1,910万円)、日本では2,830万円。

芝、大門。

会社に帰るか・・・

P.S

蓮てぃん

芝、大門。

会社に帰るか・・・

P.S

蓮てぃん

また、くつしたを銜えてきた。

baibaikin

また、くつしたを銜えてきた。

baibaikin

2013.01.26

毎度、中山さんです。

先週の日曜日、休日出勤で休日返上。

外気温1℃、この前の雪が道路のわきに残ってる。

外気温1℃、この前の雪が道路のわきに残ってる。

ここは、どこ?

東京にとっては、大雪だったからな~、

ここは、どこ?

東京にとっては、大雪だったからな~、

株式会社プライム物流 埼玉(営)

トレーラーがフレームに入りきらないぜ・・・・!

baibaikin

株式会社プライム物流 埼玉(営)

トレーラーがフレームに入りきらないぜ・・・・!

baibaikin

2013.01.25

毎度、中山さんです。

♪ みんなのアイドル、

週末ヒーロー、蓮てぃんです。 ♪

すっかりおなじみ、黄色いソファーが彼の特等席。

週末ヒーロー、蓮てぃんです。 ♪

すっかりおなじみ、黄色いソファーが彼の特等席。

ここに、スリッパ、くつした等を持って来て

銜えるのよ。

また、これが銜えたら離さないのだ。

baiabikin

ここに、スリッパ、くつした等を持って来て

銜えるのよ。

また、これが銜えたら離さないのだ。

baiabikin

2013.01.25

毎度、中山さんです。

先日、やぼようで羽田空港へ・・・

当然、飛行機がいるね!

当然、飛行機がいるね!

エンジン!

Rolls Royce製だよ。

エンジン!

Rolls Royce製だよ。

なかなか、来ないからね~。

なかなか、来ないからね~。

なんか得した気分。

P,S

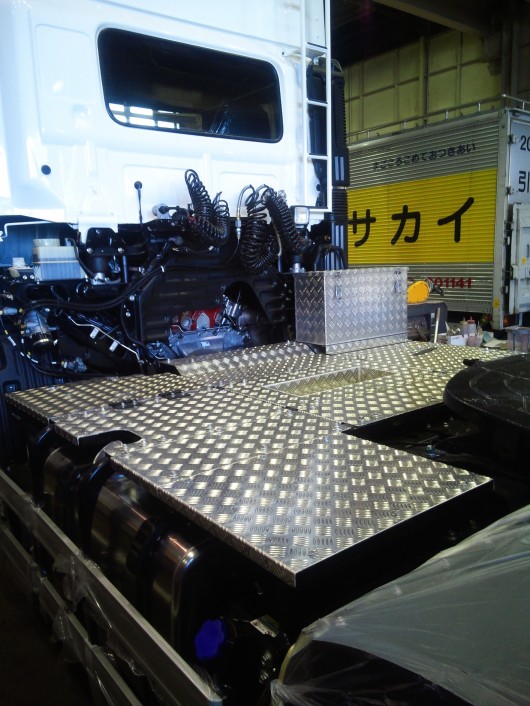

年末に納車された2台の新車。

なんか得した気分。

P,S

年末に納車された2台の新車。

納車前に工場に仕上がりを見に行った。

ボディーは、スーパーホワイトに塗装済み。

ルーフはもちろん、ハイルーフ!

バンパー、グリル、コナー、ミラー(ミラーカバーは、まだ付いてない状態)はメッキ使用。

納車前に工場に仕上がりを見に行った。

ボディーは、スーパーホワイトに塗装済み。

ルーフはもちろん、ハイルーフ!

バンパー、グリル、コナー、ミラー(ミラーカバーは、まだ付いてない状態)はメッキ使用。

特注梯子、特注工具箱。

アルミホイール、アルミ燃料タンク、

踊り場も、アルミのしま板使用。

これから、最後の仕上げです。

こんなのが、2月末にあと3台納車決定!

よって乗務員募集します。

だれか紹介して・・・、

baibaikin

特注梯子、特注工具箱。

アルミホイール、アルミ燃料タンク、

踊り場も、アルミのしま板使用。

これから、最後の仕上げです。

こんなのが、2月末にあと3台納車決定!

よって乗務員募集します。

だれか紹介して・・・、

baibaikin

2013.01.24

毎度、中山さんです。

年末挨拶回りで、神奈川方面。

翼橋は事故渋滞。

翼橋は事故渋滞。

遅くなっちゃいました。

山下で真っ暗。

遅くなっちゃいました。

山下で真っ暗。

マリンタワー。

マリンタワー。

知ってた?

知ってた?

いろんな色に変化するの。

いろんな色に変化するの。

ゆっくり時間をかけて、

ゆっくり時間をかけて、

変化していく。

変化していく。

暇人ではないので、何色あるかわからないけど・・・、

baibaikin

暇人ではないので、何色あるかわからないけど・・・、

baibaikin

2013.01.23

毎度、中山さんです。

年末、品川で綺麗なツリーを発見。

かっこいいね。

数ある忘年会の中で、

かっこいいね。

数ある忘年会の中で、

料理の鉄人みたいなお店に行ったよ。

去年も一昨年も来たから、年に1回かな・・・・

お次は、

料理の鉄人みたいなお店に行ったよ。

去年も一昨年も来たから、年に1回かな・・・・

お次は、

ホテルの最上階ラウンジ。

ホテルの最上階ラウンジ。

3階分吹き抜け。

3階分吹き抜け。

ちょと場違い・・・、

高級感たっぷり。

ちょと場違い・・・、

高級感たっぷり。

静かに飲まないとね。

大きな声出さないように!

静かに飲まないとね。

大きな声出さないように!

下に見えるは、品川駅。

下に見えるは、品川駅。

ここは、27階だったかな?

ここは、27階だったかな?

baibaikin

baibaikin

2013.01.22

毎度、中山さんです。

先日、大森に飲みに行った。

お店は、CLUB千愛里!

ひさしぶりです。

今回、大ママ&ママに、社長を紹介する事ができた。

今回、大ママ&ママに、社長を紹介する事ができた。

大ママとツーショット。

大ママとツーショット。

プライム物流グループ勢揃い。

楽しい時間を過ごしました。

baibaikin

プライム物流グループ勢揃い。

楽しい時間を過ごしました。

baibaikin

2013.01.22

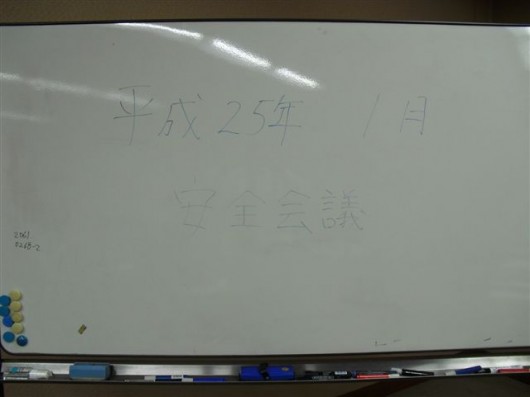

平成25年1月度 安全運転教育指導会議

東京都大田区東海4-9-12

6階 会議室

1.開講の挨拶。

2.新年の挨拶。

2.新年の挨拶。

3.トラクを運転する場合の心構え

3.トラクを運転する場合の心構え

①トラックを運転する心構え

ア.基本的心構え

トラック輸送の公共性、交通事故の被害・社会への影響の大きさの認識。

他の運転者への影響の大きさ、プロドライバーは他の模範。

①トラックを運転する心構え

ア.基本的心構え

トラック輸送の公共性、交通事故の被害・社会への影響の大きさの認識。

他の運転者への影響の大きさ、プロドライバーは他の模範。

イ.心得

A.顧客に望まれるドライバー。(丁寧な荷扱い、時間厳守、マナー)

B.運転者は会社の代表・荷主の代理人。

C.マナー。(挨拶、感じの良い話し方、清潔感のある服装)

イ.心得

A.顧客に望まれるドライバー。(丁寧な荷扱い、時間厳守、マナー)

B.運転者は会社の代表・荷主の代理人。

C.マナー。(挨拶、感じの良い話し方、清潔感のある服装)

②安全運転意識の高揚。

前年度発生の事故状況の原因分析と防止対策。

②安全運転意識の高揚。

前年度発生の事故状況の原因分析と防止対策。

4.12月11日~1月11日迄の事故状況報告。

4.12月11日~1月11日迄の事故状況報告。

5.1月度、車検・3ヶ月点検該当車輌蓮各事項。

5.1月度、車検・3ヶ月点検該当車輌蓮各事項。

6.その他

③事務所各担当者からの報告・連絡事項

④所長の年頭の挨拶

7.閉講の挨拶

baibaikin

6.その他

③事務所各担当者からの報告・連絡事項

④所長の年頭の挨拶

7.閉講の挨拶

baibaikin

2013.01.21

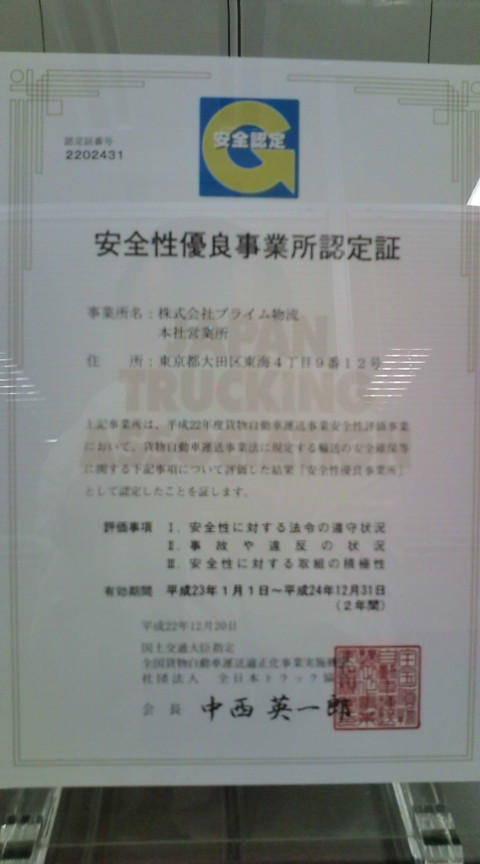

平成24年12月20日 本社 営業所、Gマーク認定を更新。

(平成25年1月1日から平成27年12月31日迄 3年間)

株式会社プライム物流 本社営業所 評価点96点

平成24年12月20日 埼玉営業所、Gマーク認定を 取得。

(平成25年1月1日から平成26年12月31日迄 2年間)

株式会社プライム物流 埼玉営業所 評価点99点

平成24年12月20日 埼玉営業所、Gマーク認定を 取得。

(平成25年1月1日から平成26年12月31日迄 2年間)

株式会社プライム物流 埼玉営業所 評価点99点

平成22年12月20日 コンテナ輸送の安全に努め、Gマーク認定を取得。

(平成23年1月1日から平成24年12月31日迄 2年間)

株式会社プライム物流 本社営業所 認定 評価点97点

平成22年12月20日 コンテナ輸送の安全に努め、Gマーク認定を取得。

(平成23年1月1日から平成24年12月31日迄 2年間)

株式会社プライム物流 本社営業所 認定 評価点97点

弊社、本社営業所において貨物自動車運送事業安全性評価事業より認定を受けました。

弊社、本社営業所において貨物自動車運送事業安全性評価事業より認定を受けました。