毎度、中山さんです。

ネットニュースで業界の事で共感する内容が書かれてたから投稿します。

BUSINESS JOURNAL

ビジネスジャーナル > 経済ニュース > 物流の主役が運送会社から荷主へ

2026年、物流大変革…物流の主役が運送会社から荷主へ、改正下請法とCLO義務化

●この記事のポイント

2026年、日本の物流業界は構造転換の臨界点を迎えた。1月施行の改正下請法により、ドライバーの「荷待ち・荷役の無償提供」が禁止され、契約書面化が義務化。荷主企業は拘束時間を含めた物流コスト負担を強いられる。さらに4月には改正物流効率化法により、年間9万トン以上の貨物を扱う企業に「物流統括管理者(CLO)」の選任が義務化され、経営レベルでの物流最適化と国への報告責任が発生。違反時は企業名公表や個人罰の可能性もある。これにより物流は単なるコストから経営インフラへと変質し、「非効率な荷主は取引から排除される」時代が到来した。

2024年4月、トラックドライバーの時間外労働に年間960時間の上限が課された、いわゆる「2024年問題」。人手不足と輸送能力の低下が顕在化し、日本の物流は“限界”を迎えたとされる。

だが、真の転換点はむしろその先にある。2026年、物流の構造そのものを根底から揺るがす「2つの法改正」が本格的に動き出した。しかも、その矛先はこれまでの“弱者”であった運送会社ではない。長年にわたり物流現場に無理を強いてきた「荷主企業」そのものである。

もはや物流は“外注コスト”ではない。経営そのものを左右する「規制領域」へと変質した。

「無償の常識」が違法になる:改正下請法のインパクト

2026年1月に施行された改正下請法は、日本の物流現場に長年横たわっていた“慣習”に明確な終止符を打った。象徴的なのが、「荷待ち」と「荷役」に関する扱いである。従来、ドライバーが数時間にわたって待機させられる「荷待ち」や、本来契約外であるはずの積み降ろし作業(荷役)は、事実上無償で行われるケースが多かった。運送会社は取引関係上これを拒めず、結果としてドライバーの長時間労働と低収益構造が固定化してきた。

改正法は、この構造を明確に違法と位置づけた。

・荷待ち、荷役の無償提供の禁止

・委託内容の書面交付の義務化

・契約外業務の強制に対する規制強化

これにより、荷主企業は「運賃」だけでなく、「拘束時間」や「作業内容」を含めた総合的な物流コストを負担する義務を負うことになる。

物流コンサルタントの斎藤直樹氏はこう指摘する。

「今回の改正は、単なる価格交渉の話ではありません。これまで“グレーゾーン”として黙認されてきた慣行が、明確に“違法行為”へと転換された。荷主企業のコンプライアンスリスクは一気に跳ね上がっています」

従来のように「現場で柔軟に対応してほしい」という曖昧な依頼は通用しない。契約にない作業をさせれば、それだけで法令違反となる可能性がある。

経営陣を直撃する新制度:CLO義務化の衝撃

さらに2026年4月、もう一つの“劇薬”が本格適用された。改正物流効率化法に基づく「物流統括管理者(CLO)」の設置義務である。 対象となるのは、年間取扱貨物量が9万トン以上の「特定荷主」。製造業、小売業、EC事業者など、多くの大企業が該当する。注目すべきは、その位置づけだ。CLOは単なる担当者ではなく、「役員クラス」での選任が求められる。つまり、物流は現場部門ではなく、経営課題として扱わなければならなくなったのである。

CLOの役割は想像以上に重い。

・物流効率化に関する中長期計画の策定・実行

・積載率向上や荷待ち削減のKPI管理

・モーダルシフト(鉄道・船舶)の推進

・国への定期報告義務

さらに重大なのは、罰則の存在だ。取り組みが不十分な場合、国からの勧告・公表措置が取られる可能性がある。加えて、報告義務違反や虚偽報告があれば、企業だけでなくCLO個人にも責任が及ぶ。

「CLOは“名前だけの責任者”では許されません。実態として物流改善を実行できなければ、企業価値の毀損だけでなく、経営陣個人の責任問題に発展する可能性もある。これは日本企業にとって極めて異例の制度設計です」(同)

真の役割は「社内改革の司令塔」

CLOの本質は、物流の専門家であること以上に、「社内の意思決定を変える権限」を持つ点にある。

多くの企業では、これまで営業部門が納期を優先し、製造部門が生産効率を優先する中で、物流は“しわ寄せ”を受ける構造にあった。

・突発的な出荷指示

・非効率な小口配送

・出荷準備の遅延による長時間待機

こうした問題は、現場レベルでは解決できない。CLOは経営の立場から、これらに対して「NO」を突きつける役割を担う。つまり、物流改革とは単なる輸送効率の問題ではなく、「企業オペレーション全体の再設計」に他ならない。

「選ばれる荷主」だけが生き残る時代へ

2026年の制度改革がもたらす最大の変化は、力関係の逆転である。これまで「仕事を発注する側」であった荷主企業は、今後「選ばれる側」へと立場を変える。

運送会社は、改正下請法を背景に、不利な条件を受け入れる必要がなくなる。長時間の荷待ちや非効率な運用を強いる荷主とは、契約を見直す、あるいは取引を停止する動きが広がる可能性が高い。

一方で、物流効率化に本気で取り組む企業は、明確な優位性を持つ。

・荷待ち時間の短縮

・積載率の最適化

・デジタルによる配車・在庫管理の高度化

これらを実現した企業は、限られた輸送リソースを優先的に確保できる。

「今後は“どの企業がトラックを持っているか”ではなく、“どの企業が効率的に使えるか”が問われる時代になります。物流は完全に競争優位の源泉に変わりました」(同)

物流は「コスト」から「経営インフラ」へ

2026年の法改正は、日本企業に対して明確なメッセージを突きつけている。物流を軽視する企業は、市場から排除される。これは誇張ではない。物流が滞れば、製品は届かず、売上は立たない。サプライチェーンの寸断は、そのまま企業価値の毀損に直結する。にもかかわらず、多くの企業では依然として物流が「間接コスト」として扱われているのが実態だ。 だが、その時代は終わった。物流はコストではなく、経営インフラーー。この認識を持てるかどうかが、2026年以降の企業競争を分ける分水嶺となる。

2024年問題は、確かに大きな転換点だった。しかし、それはあくまで“前哨戦”に過ぎない。2026年の法改正は、より本質的だ。現場の努力ではなく、経営の意思決定そのものを変えなければ、対応できない。 CLOの設置は、その象徴である。物流はもはや現場任せにできる領域ではない。経営陣が直接責任を負うテーマへと格上げされた。対応が遅れれば、法令違反、企業名の公表、そしてサプライチェーンの崩壊という現実が待っている。

逆に言えば、ここで構造改革に踏み出した企業だけが、次の時代の競争優位を手にする。

2026年は日本企業にとって、「物流をどう扱うか」が問われる最終期限なのである。

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/economy/post_393559.html

Copyright © Business Journal All Rights Reserved.

baibaikin

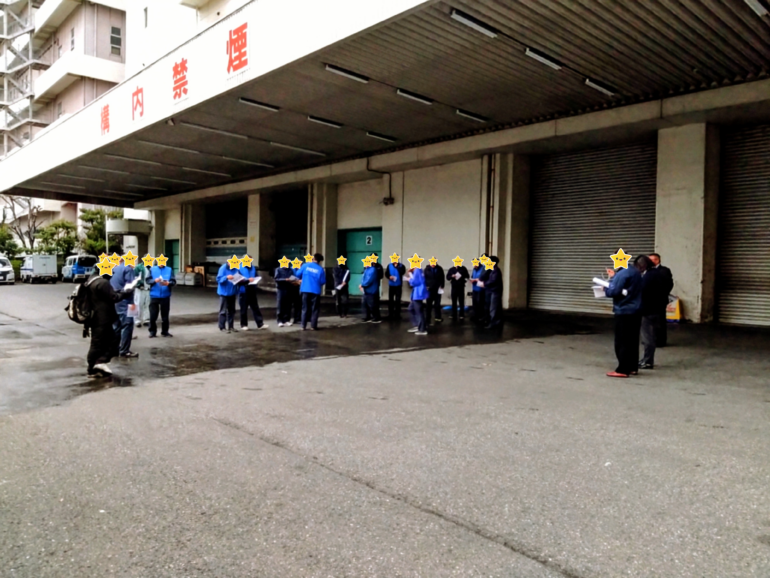

2026年2月度 安全運転教育指導会議

東京都大田区東海4-9-12 IEC構内にて開催

健康管理の重要性

良い生活習慣によって健康維持に努めよう!

(1) トラックドライバーの健康起因事故は全体的に増加傾向。

(2)心臓疾患、脳疾患、大動脈瘤および解離はとくに注意すべき。

(3)健康起因事故発生のメカニズムを知り、予防を心がける。

(4) 生活習慣の改善など、できることをしっかり行う。

(5) 健康診断を受診し、自らも健康管理を怠らない。

(6)その他、会社が行う健康の検査も積極的に受診する。

(7) 心身に異変が感じられた場合は運行管理者などに相談する。

トラックドライバーの健康起因事故は10年間にわたって増加傾向。

★健康起因事故の死因(心臓疾患55%、脳疾患11%、大動脈瘤および解離14%)

健康起因事故の増加傾向は続いている

トラックドライバーの健康に起因する事故(健康起因事故)は、ここ10 年間にわたって全体的に増加傾向

を示しています。内訳では、衝突・接触を伴う人身事故等が2021・2022年連続して16件あったのが、

2023年10件。 2024年9件と多少抑えられましたが、物損事故等は依然増加しています。

健康起因事故で死亡したドライバー(トラック・バス・タクシー合算) の疾病別内訳のグラフでは、

心臟疾患が55%を占め、脳疾患と大動脈瘤および解離を加えると80%になります。

健康起因事故につながる疾病

ハイリスクな疾病

糖尿病:糖尿病を患い合併症が進むと、視力障害を起こしたり、 神経障害によって運転が難しくなる

場合があります。また、薬(インスリンなど)の使用法を誤ると低血糖状態になり、意識がもうろうとする

など事故の原因になるので注意が必要です。

高血圧症:血圧が正常範囲を超えて高い状態が長期間続き、放置しておくと動脈硬化になり、虚血性

心疾患や脳卒中の原因になります。

脂質異常症:血液中のコレステロールや中性脂肪が高くなりすぎた症状で、動脈硬化を招き、狭心症

や心筋梗塞、脳梗塞などの原因になります。

重症度が上がると危険な疾病

睡眠時無呼吸症候群(SAS):睡眠時に気道が閉ざされ、無呼吸や低呼吸(いびき)の症状を繰り返す

病気。生活習慣病と合併しやすい傾向があります。重症度が上がると、昼間に睡魔に襲われたり、

自覚なく意識がなくなり、事故原因になります。

症状が事故に直結する疾病

心臓疾患・血管疾患:心筋梗塞や心不全などの心臓病、大動脈瘤 (破裂すると危険)や大動脈解離な

どの血管疾患は極めて危険な疾病であり、早期の発見と治療が必要です。

脳疾患:脳の血管が詰まることで起きる脳梗塞、脳の血管が破れることで起きる脳出血やクモ膜下出血

などは、早期の発見と治療が必要です。

健康悪化のメカニズム

★健康悪化は突然ではなく段階的に進行する。

なるべく早く健康悪化のメカニズムを止めることが重要!

健康悪化は突然ではなく段階的に進行し、最終局面で健康起因事故が発生します。よって、事故に

なる前に、なるべく早い段階で健康悪化のメカニズムを止めることが重要です。

特に、下記の①の状態や②の兆候が出てきた初期に生活習慣を改め、 必要な治療を行なうなどして

健康の回復を図るべきです。

《健康悪化のメカニズムの流れ》

①悪い生活習慣や無理な勤務を続ける

不健康な食事/運動不足/飲酒や喫煙/休息の不足/ストレス

②健康状態が悪化しハイリスク状態となる

糖尿病/高血圧症/脂質異常症/免疫力低下/高ストレス状態

③危険な病気を患う

脳疾患/心臓疾患/血管疾患/睡眠障害/その他の疾患

④運転に影響を与える症状がでる

視覚障害/失神・意識障害/運動機能障害/激痛/意識低下・眠気

⑤事故が起きる

生活改善/環境改善/検査・治療健康診断など定期的な健康チェック

baibaikin

2026年1月度 安全運転教育指導会議

東京都大田区東海4-9-12 IEC構内にて開催

■『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

平成13年8月20日国土交通省告示第1366号 年間を通して行う安全運転教育12項目のⅩを実施!

Ⅹ.『交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法』

☆プロドライバーとして 心身の調子を整えよう!

(1) ドライバーの生理的・心理的要因から交通事故になることがある。

(2) 過労運転防止のために改善基準告示の規定を遵守すべきである。

(3) プロドライバーは疲労回復に努め、十分な睡眠をとる必要がある。

(4) 飲酒運転は厳禁。運転時に酒気帯びとなるような飲酒も控える。

(5) 覚せい剤などの薬物を寄せ付けないようにする。 ※疾病治療薬の副作用にも注意する。

(6) 運転中はスマートフォンなどを絶対に使用しない。

(7) 安全運転のためにも良好な心理状態を維持するように努める。

交通事故の生理的要因、心理的要因とは?

★【要注意】生理的要因…過,無疑不足、飲酒、薬物摂取

★【要注意】心理的要因過信をやあせり、興奮

注意すべき生理的要因。心理的要因を知ろう!

①過労状態

長時間労働や休息の不足などによる過労状態は、事故の原因になります。

②睡眠不足

睡眠の量(時間)と質が不足すると、事故の原因になります。

③飲酒運転

飲酒は、速度感覚の麻痺、視力・視野の低減、認知・反応などの機能低下、 運転動作の過ちなどクルマの

運転に悪影響を及ぼし、事故の原因になります。

④違法な薬物

覚せい剤などの違法な薬物の使用は意識障害などを引き起こし、事故の原因になります。

⑤かぜ薬等の服用

疾病の治療のための薬の服用でも、眠気を招く作用のあるものなどは事故の原因になります。

⑥運転技能への過信

自分の運転技能への過信は、安全運転の基本の軽視、集中力の欠如、自分本位などを生じ、事故の原因

になります。

⑦急ぎの心理

急ぎやあせりの心理は、スピード超過、 強引な車線変更、一時停止の無視などにつながり、事故の原因になり

ます。

⑧興奮状態

興奮状態での運転は、的確な判断ができない上に、他車に対して攻撃的になり、事故の原因になります。

過労運転防止 — 運行中・日常生活の留意点

★運行中の休息を適切にとる。

★日常生活では十分な睡眠などで心身を良好に保つ。

<運行中の留意点>

プロドライバーとして、国が規定している労働時間(拘束時間・休息期間・運転時間など)を遵守し、過労に

ならない運転を心がけましょう。

□疲れを感じる前に休憩をとる

□休憩時には身体を動かす

□長時間の連続運転をしない (4時間に1回は30分以上の休憩を)

〈日常生活の留意点>

□十分な睡眠をとる

□バランスのよい食事をとる

□ストレスをためないようにする

□健康診断を必ず受ける

飲酒運転の防止と罰則について

★飲酒運転は絶対に行ってはならない。

★アルコールは自分が思った以上に体内に残るので注意する

飲酒運転は社会悪であり厳しく罰せられる

飲酒運転は悲惨な交通事故を生む行為であり、絶対に行ってはなりません。飲酒運転は

社会悪であり、厳しく罰せられます。走行中はもちろん、休憩時や仮眠前の飲酒は厳禁です。

また、体内に入ったアルコールはすぐには消えないため、乗務前日から、飲酒・酒量を控え

るようにしましょう。

違法薬物は厳禁! 治療薬は慎重に!

★違法薬物使用による交通事故は厳しく罰せられる。

★治療薬なども自動車運転死傷行為処罰法における薬物に該当する。

違法薬物使用での車両の運転は重大事故に直結する

覚せい剤や大麻、向精神薬、危険ドラッグなどの使用は違法行為であり禁止されています。

これらを使用して車両を運転すれば、重大な交通事故を引き起こし、甚大な被害を発生させ

かねません。

違法薬物を使用して人身事故を引き起こし、自動車運転死傷行為処罰法によって「危険

運転致死傷罪」が適用された場合には極めて厳しい刑罰が科されます。違法薬物を寄せ

付けない意志を持ちましょう。

治療薬の選択・服用は医師・薬剤師に必ず相談する

自動車運転死傷行為処罰法における薬物とは、違法薬物だけを指すものではありません。

疾病の治療のために服用した薬の副作用や、風邪・花粉症治療のために服用した薬などで

眠気を誘発された場合などもその中に含まれます。

治療薬などの服用にあたっては、医師や薬剤師にトラックドライバーであることを申し出て、

眠くならない薬を選択してもらう必要があります。

ドライバーの心理的要因による事故防止(1)

★「ながら運転」の罰則は厳しくなっている。

★「ながら運転」は容易に前方不注視の状態を招く非常に危険な行為。

「ながら運転」は絶対に行わない

道路交通法改正を受けて2019 年12月1日から「ながら運転」に対する罰則が強化され、携帯

電話などを保持して通話しながら運転するなどした場合、違反点数は3点、 罰則は6か月以下の

懲役または10 万円以下の罰金、反則金は大型車の場合2万5000円となりました。

「ながら運転」は容易に前方不注視の状態を招く、非常に危険な行為です。事故防止のために、

「ながら運転」を絶対に行わないようにしましょう。

ドライバーの心理的要因による事故防止(2)

★心理的に不安定だと、正しい判断・運転ができない。

★運転席周辺が雑然としていると、ヒューマンエラーの原因になる。

穏やかな精神状態を保ち自分の心をコントロールする

交通事故発生の心理的要因として、「運転技能への過信」 「急ぎの心理」「興奮状態」などが

あります。たとえプロドライバーであっても、心理的に不安定であれば、正しい判断・運転を行うこと

ができずに事故を発生させてしまうことがあります。

穏やかな精神状態を保ち、自分の心をコントロールして安全運転に徹しましょう。

ヒューマンエラー防止のために運転席周辺を整えよう

運転席周辺、特にダッシュボードに伝票・地図などが置いてあると、運転中に手に取り確認する

など脇見運転の要因になることがあります。また、同様に食べ物・飲み物や私物などを置いておくと、

運転中にそれらが運転席の床に落ちたりする可能性があり、それがヒューマンエラーの要因になる

ことがあります。運転席周辺は整理・整頓・清掃し、 きれいな状態にしておきましょう。

2026年の無事故・無違反を約束す。

①自分自身に無事故・無違反を約束する

②会社に無事故・無違反を約束する

③ 荷主に無事故・無違反を約束する

④仲間に無事故・無違反を約束する

⑤家族に無事故・無違反を約束する

★法令遵守を徹底する

★飲酒運転は絶対にしない

baibaikin

毎度、中山さんです。

相変わらず百日咳と肋骨骨折継続中( 一一)

川崎大師に、

商売繫盛・無事故を祈願しに行って参りました。

年明け7日の

大安で参拝客が多い。

護摩も人が多い、足の感覚がなくなりました。

お札を頂き、

会社に帰ります。

前のトレンチコートが社長。

安全第一で頑張ります!

baibaikin

毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折継続中( 一一)

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年も社員一同、安全運行とサービス品質の向上に努め、

皆様のご期待に沿えるよう誠心誠意取り組んでまいります。

本年も変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますよう、

何卒よろしくお願い申し上げます。

baibaikin

毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折継続中( 一一)

本日をもちまして、年内の業務を無事に御用納めとさせていただきました。

本年も多くの皆様に支えられ、事故なく一年を終えられたことに、心より感謝申し上げます。

日々のご理解・ご協力が、私たちの安全運行につながっています。

来年も「安全・安心・信頼」を大切に、社員一同、誠心誠意取り組んでまいります。

皆様どうぞ良いお年をお迎えください。

baibaikin

2025年12月度 安全運転教育指導会議

東京都大田区東海4-9-12 IEC構内にて開催

■『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

平成13年8月20日国土交通省告示第1366号 年間を通して行う安全運転教育12項目を実施!

IX、運転者の運転適性に応じた安全運転

運転適性の評価を活かし、 安全運転の向上に努めよう!

(1) トラック運送会社は、対象者に運転者適性診断を受診させなければならない。

(2) 一般診断も3年に1回の受診が推奨されている。

(3) ドライバーは自分の運転適性を知り、弱点は改善するようにすべきである。

(4) 診断票のアドバイスを受け止め、活用することも大切である。

運転者適性診断の必要性について

★初任診断、適齢診断、特定診断の受診は義務付けられている。

★一般診断の定期的受診も奨励されている。

運転者適性診断を安全運転と事故防止に役立てる

運転者適性診断は、安全運転と事故防止に役立てるために、導入された制度です。

国土交通省の省令である「貨物自動車運送事業輸送安全規則」によって、 トラック運送会社は、初任の

ドライバー、65歳以上のドライバー、事故を起こしたドライバーに対し、下記の図表に示した要領で、国土

交通大臣が認定する運転者適性診断を受診させることが義務付けられています。

また、トラック運送会社が自社のドライバーに一般診断を定期的に受診してもらうようにすることが奨励されて

います。

診断結果の活用について

★運転者適性診断はドライバーの運転適性の傾向を知るためのもの。

★自分自身では気付きづらい、“運転のくせ”を知ることができる。

“良いくせ”は継続し、“悪いくせ”は改善する

運転者適性診断は、ドライバーの性格診断、安全運転態度の診断、認知・処理機能などの診断を行い、

具体的な指標ごとに評価するものです。あくまでも、診断結果によって受診したドライバーが自分の運転適性

の傾向を知り、 安全運転に役立てることを狙いとしており、「運転がうまいか・へたか」や 「プロドライバーに向い

ているか・向いていないか」といった判定をするものではありません。

運転者適性診断の結果から、自分自身では気付きづらい、“運転のくせ”を知ることができます。その中で

“良いくせ”は継続し、“悪いくせ”については改善する努力をすべきです。“悪いくせ”を改善することは簡単では

ありませんが、常にそれを意識して運転を行うことで徐々に改善することができるはずです。

運転者適性診断の3つの視点

★運転者適性診断は「性格」「安全運転態度」「認知・処理機能」について診断を行う。

3つの視点の評価を知り、アドバイスを受け止めよう!

ここでは、(独)自動車事故対策機構が実施している運転者適性診断の3つの視点について説明します。

視点①:「性格」

性格は”運転のくせ”に与える影響が大きく、しかも自分で気付きづらいものです。そうしたことから、運転に

影響する性格面の傾向を測定して評価します。

視点②:「安全運転態度」

安全運転態度として、運転に対する態度、交通道徳や交通法規等に対する考え方などを測定して評価し

ます。

視点③:「認知・処理機能」

ドライバーは、運転中、状況の認知・判断・操作という一連の作業を繰り返し行っています。そのため、

「状況判断が適切か」「複雑な状況において正確な動作ができるか」といったことを測定して評価します。

3つの視点で測定・評価された結果は、説明やアドバイスとともに診断票に記載されます。自分自身の運転

適性の傾向を知り、アドバイスはしっかり受け止めましょう。

リスクのある“運転のくせ”の例

★リスクのある『運転のくせ”が事故につながることがある。

★リスクのある“運転のくせ”は意識的に改善すべき。

リスクのある“運転のくせ”が、事故発生につながってしまうことがあります。ここでは、リスク

のある“運転のくぜとそれによる事故の傾向を挙げます。運転者適性診断によって、リスクのある

“運転のくせ”が浮かび上がった場合は、意識的に改善するよう勢めましょう!

自己中心的……無理を通して事故!

自己中心的な運転は、周囲からすると身勝手な運転・無理を通す運転ということができます。結果として、

安全な車間・速度などが保たれず、事故原因になります。自己中心的な運転によるヒヤリハット事例を再確認

しましょう。

他のことを考えて・・・ボーっとして事故!

運転と関係ないことを考えて注意散漫になったり、ボーっとうつろになったりすれば、状況の変化や他車の動き

に対応できずに事故を生じます。コメンタリー運転(安全呼称)の実践など、運転への集中を意識的に行いま

しょう。

状況判断が遅い・・・対応が後手になって事故!

運転中に、周囲の状況などを読み取ることがおろそかであったり、読み取っても判断が遅いと、対応が後手

になって事故を生じさせてしまうことがあります。「よく見る」とともに 「先読み」を常に心掛けましょう。

「大丈夫だろう」・・・勝手な判断で事故!

安全運転態度が充分でなかったり、 危険感受性に欠けたりすると、危険な状況でも「大丈夫だろう」と考えて

行動し、事故になります。ヒヤリハット事例に学び、「“だろう運転”は禁物」 と自分自身に言い聞かせましょう。

いろいろ気になる・・・不注意で事故!

神経質で、ちょっとしたことが気になって運転に集中できず、不注意な状態(=ほぼながら運転”)では、事故が

起きる可能性が大きくなります。“ながら運転”の危険性を確認してその怖さを知り、運転に集中しましょう。

baibaikin

毎度、中山さんです。

月初に新車納車。

見た目は、ほとんど変わらなくても、

安全対策装置が色々付いて、

どんどん、お値段上昇してます。

いらない装備でも外せない、安全保安基準の強化が影響。

困ったもんです。

baibaikin