毎度、中山さんです。

以前、百日咳と肋骨骨折継続中(>_<)

また、いつものお蕎麦が売り切れでした。

今回は、カレーうどん。

相変わらず味覚障害ですが、

やはりカレーは風味を感じることが出来ました。

baibaikin

毎度、中山さんです。

今日も、百日咳と肋骨骨折継続中(>_<)

世の中は年末年始安全総点検実施中

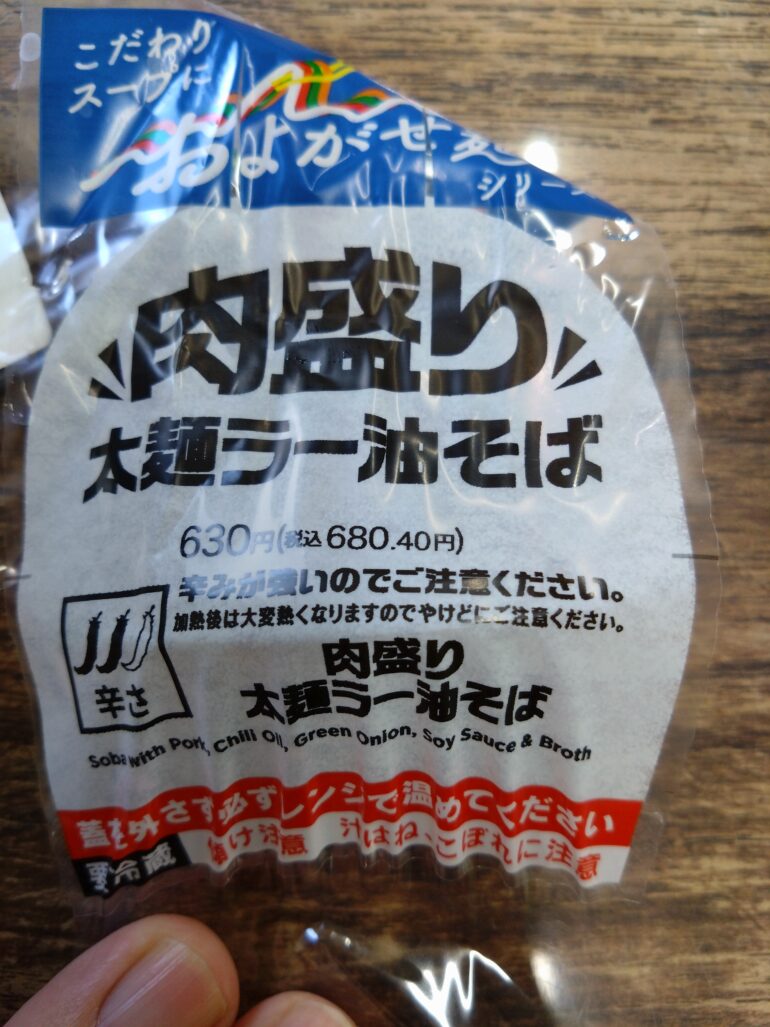

またまた、いつものお蕎麦が売り切れだったので

肉盛り 太麵ラー油そば

ネーミングに期待したけど、味覚障害中のため美味しさが解らず残念。

baibaikin

毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折継続中(>_<)

この日の反省会は、

本牧亭。

2ヶ月前に予約してあるので

味覚障害ながらも

食べに来ちゃいました。

味がわからないのは残念ながら

気持ち的には満たされる。

締めは大好きな牡蠣チゲ鍋。

baibaikin

毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折継続中(>_<)

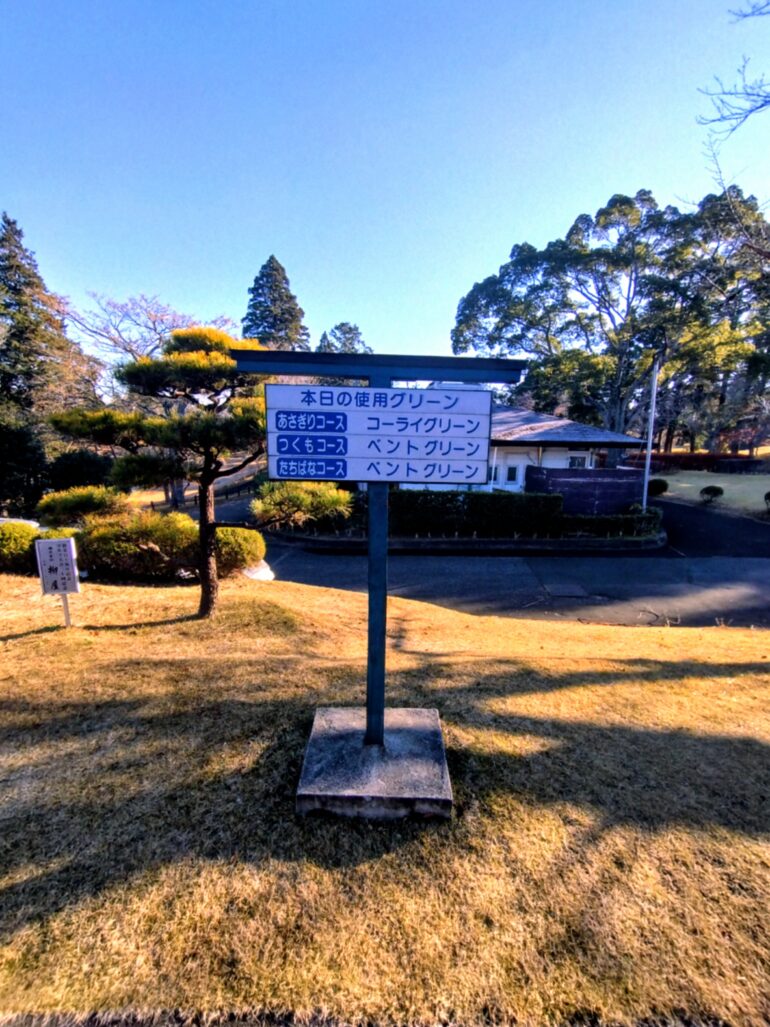

はい、ゴルフ場にやって来ました。

安心してください。

今日は相方さんの送迎です。

つまらないよね。

もう、送迎もやめた。

今頃、皆楽しく回ってるのかな。

一人暇人

しかも

この日の気温0℃

baibaikin

毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折継続中(>_<)

市場にて、刺身弁当を買って来てもらった。

美味しいはずが、まだ薬を服用中なので味覚障害。

床屋さんのも、咳が酷く飴ちゃんを頂いた。

激辛キムチ鍋。

味がわからないが喉には沁みる辛さ。

baibaikin

毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折継続中(>_<)

年末の挨拶まわり、

弊社のカレンダーを持参。

社用車のタイヤローテーション。

早目に交換して欲しいと言われたが、

そこから、あと少し頑張りたい。

雨の日には滑るから要注意です。

baibaikin

毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折継続中(>_<)

先日、とんかつ明石。

相変わらず味がわからないけど、毎月恒例の定例会となっているので行ってきた。

肋骨骨折中と言うと、皆『どうしたの?』って、

私がお酒で、やらかしたと思っている。

そんなにもう若くないよ。

baibaikin

毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折中(>_<)

久しぶりに反省会。

お店のオーナーさんは、当然のこと私より目上の方なので

万が一にも感染したら生命存続の危機。

この日も咳が酷く、お酒抜きの反省会。

baibaikin