毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折中(>_<)

先日、ゴルフ。

フェアウエイが大変な事になってる。

しかもドライバーの落下地点あたりが酷い事になってる。

猪の仕業です。

私は、満ブリ出来ないのでどうなるか不安だったけど

飛ばない代わりに真っ直ぐ行く(^◇^)

終わってみたら、いつもと変わらない( 一一)

だた、流石に肋骨がつくまでは当分お休みだな。

baibaikin

毎度、中山さんです。

百日咳と肋骨骨折中(>_<)

先日の事、本家の法事。

鎌倉霊園。

変な話、こんな事でもないと親戚一同集まることもないので・・・

せっかく美味しい料理が出て来ても、味がわからない。

しかも車なので酒も飲めない。

おまけに、皆と話すのに夢中で料理の写真も撮り忘れた。

ただ、親戚 中山家グループLINEに新しい親戚が追加された(^◇^)

baibaikin

毎度、中山さんです。

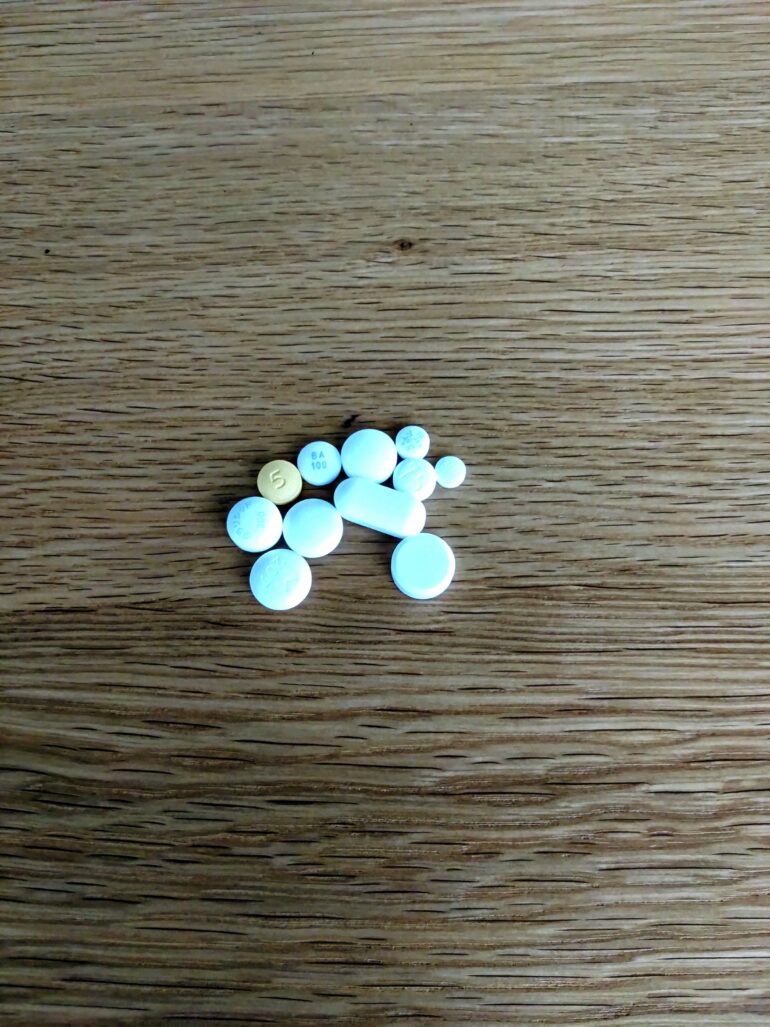

百日咳と肋骨骨折継続中( 一一)

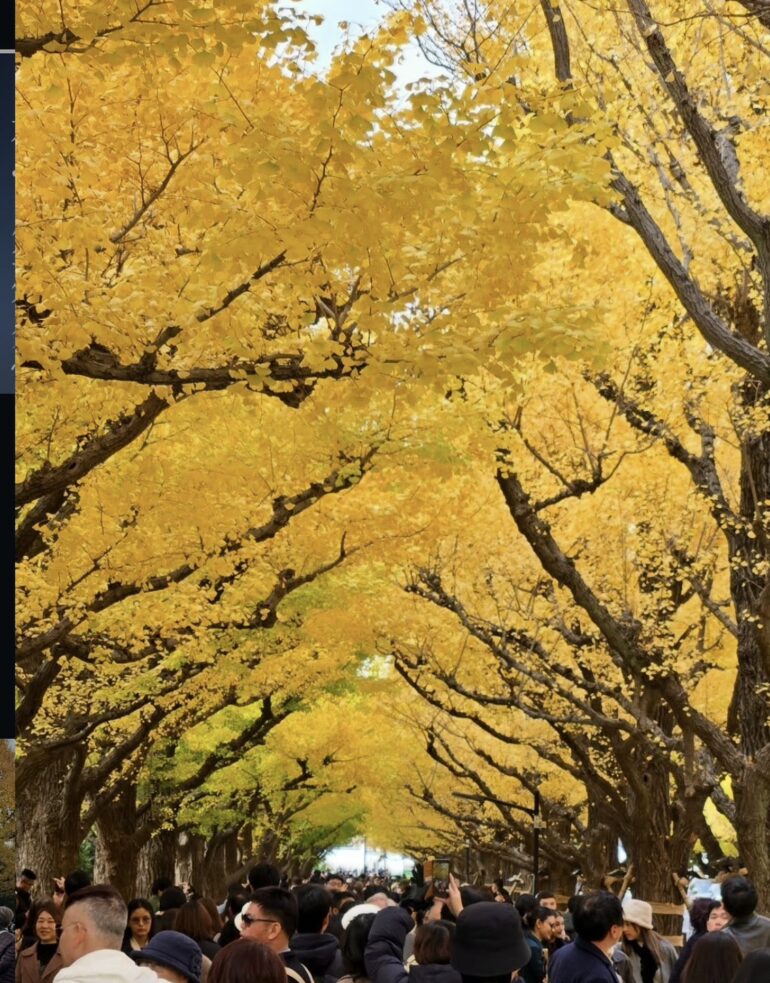

お友達から写真が送られてきました。

黄色く色づいて綺麗だけど人がすごいね。

今夜は秋刀魚。

今年は少し安く手に入るね。

でも、残念ながら味がよくわからない・・・

早く薬、卒業したい。

これから忘年会シーズン突入だと言うのに!

baibaikin

毎度、中山さんです。

以前、百日咳と肋骨骨折継続中(>_<)

先日、次長と課長が吉野家で食べて美味かったと言う『牛すき鍋膳』を、

買いに行くという事で私の分も一緒にお願いした。

が、これは店舗で食べた方がいいかもですね。

今朝の事、咳をした時に『ボキ!』と・・・

これで二本目が骨折となりました。

baibaikin

毎度、中山さんです。

先日の朝食。

いつものTKG。

ただ、大好きなTKGも毎日食べてると流石に飽きて来るので味変。

今回は、七味唐辛子とおろしニンニク(^^♪

匂いは気になるが毎日マスクしてるから問題なしかな(^◇^)

正直、これでも味わからない。

薬の副作用って怖いですね。

ちなみに、服用を終えたら元に戻るらしい。

baibaikin

毎度、中山さんです。

先日のランチタイム。

お蕎麦が売り切れだったのでカツ丼です。

しかしながら、現在咳が収まらないので、

強い咳止めを処方されています。

副作用としては、味覚障害。

何食べても味がわかない・・・

飛び石食らって、フロントガラス交換です。

綺麗になりました。

物価高騰、色々な物が値上がりしてますが、

ガラスも、びっくりする位に高くなってました。

車間距離必須、硝子高い!

baibaikin

毎度、中山さんです。

先日、11月22日。

『いい夫婦の日』土曜日だったので、

丸ビルの高級フレンチを予約。

ギリギリまで行く気でいたが、さすがに咳が酷く周りに迷惑をかけると思い断念。

寂しく家で焼鳥。

baibaikin

毎度、中山さんです。

先日のこと。

相方さんが実家に行って遅くなるとの事。

久しぶりに、すき家(^^♪

身体は少しは良くなって来ていたはずが、

朝の咳で肋骨いった!

baibaikin